资源&服务 |科技服务云超市 |

|

|

首页 > 资源&服务 > 找技术 |

-

中文

/ -

ENG

/ -

PYC

/

| 页岩油吸附量与可动量评价模型及应用方法 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 随着常规油气资源的不断消耗以及世界各国日益攀升的能源需求,非常规油气已成为世界各国油气勘探关注的焦点,其在能源结构中的地位愈加重要。我国湖相泥页岩储层内具有丰富的页岩 油资源,页岩油有望成为继页岩气之后,未来又一重要的接替能源。页岩油(各种烃的混合物)主要以吸附态和游离态赋存于泥页岩储层孔隙、裂缝内,其流动性受多种因素的影响。然而我国湖相泥页岩储层往往较厚较纯,孔喉以微-纳米级为主,具有致密、低孔低渗的特点,这制约了页岩油的可流动性,进而影响页岩油的可开发性。可流动性较强的页岩油往往以游离态为主,而难以流动的页岩油中吸附态含量较高,这表明页岩油赋存状态以及不同赋存状态页岩油含量或比例是影响页岩油可流动性的重要因素之一。因此,对页岩油的吸附量和游离量(通常认为可动量)进行定量评价,对于筛选页岩油有利勘探/开发靶区具有重要意义。 目前,国内外还没有开发成熟的页岩油吸附量、可动量定量评价模型,常以经验的方式进行粗略评价。为此,需要建立一种准确的获得页岩油吸附量和可动量的理论评价模型,并可结合实际地质条件,进行应用。当多孔介质吸附蒸汽时,随相对压力(P/P0)的增加,气体吸附量增加,并在小孔到大孔中依次发生毛细凝聚。在相对压力接近 1 时,孔隙内充满吸附态和毛细凝聚(即游离/可动)态流体。本成果借鉴多孔介质吸附烃蒸汽的过程,将实验条件下的烃吸附推广到储层条件下的烃吸附,建立了泥页岩储层饱含油孔隙内吸附量和可动量的评价方法。 二、技术特点及技术指标: 本成果提供了页岩油吸附量与可动量评价模型及其应用方法,包括:(1)基于毛细凝聚理论,建立了实验室条件下的页岩油吸附量和可动量评价模型,据此可定量计算页岩油吸附量、可动量和赋存总量,以及吸附量和可动量各自所占的百分比例;(2)建立了在储层条件下的模型应用方法,将烃吸附量和赋存总量表述为孔隙度和视密度的函数,根据测井数据计算的孔隙度和含油饱和度在泥页岩储层纵向上的分布,计算烃吸附量和可动量及其百分比例。模型的应用操作简便易行,准确性高,可操作性、实用性较强,便于地质推广。 三、应用领域: 适用于页岩油含油性与可动性评价,对于评价页岩油勘探开发甜点就有重要意义。目前在胜利油田、大庆油田、华北油田等进行了推广应用。 |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

| 页岩油赋存及可动性定量评价系统 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 该成果基于拟油藏条件下不同性质流体在相同尺寸基质孔隙内的核磁共振实验,并利用核磁分频技术实现了基于核磁测井的不同性质流体核磁信号分离,实现了全井段油/水分布定量描述。进一 步基于能量衰竭-核磁联测实验,建立了综合考虑温度、压力、流体性质以及孔喉结构的衰竭开发模式下页岩油可动效率定量评价方法,实现了全井段可动油分布特征。综合储层物性、含油性和可动性,实现页岩油甜点段自动识别及等级划分,为页岩油井位部署、射孔层段优选提供指导。 二、技术特点及技术指标: 与国内外同行技术相比,该成果具有如下优势: (1)本成果充分考虑了页岩油储层的內因(物性、流体性质)、外因(温压条件)和生产方式,评价结果可靠性高、实用性强,具有较高的推广应用价值; (2)本成果充分考虑不同性质流体的核磁弛豫差异,从核磁测井 T2 谱中分离出不同性质流体的核磁信号,比前人“一刀切”的油水分离模式评价精度高,含油性评价结果可靠性强; (3)该成果以室内实验为基础,针对核磁测井数据进行处理和评价,可充分刻画出全井段页岩油的垂向非均质性,避免了以岩芯评价的代表性和普适性不足的问题。 三、应用领域: 该成果可应用于页岩油开发甜点优选、产能评估,成果充分考虑了各类地质因素,评价模型普适性较强,可推广应用于具有核磁测井的区域。 |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

| 少井区河流、三角洲相储层地震沉积学表征技术 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 建立了等时地层地震-地质模式,实现了等时地层界面及等时体的地震精确识别。建立了原型模型约束下岩性穿时体和多尺度等时体的地震响应模式;研发了低序级断层地震解释和多子波地震解释软件系列。与国外同类技术相比,等时地层解释由三级提高到五级层序(小层)级别,解决了薄层等时界面地震识别易“穿时”的世界性难题。.发明了地震特征参数模式识别等薄砂体识别方法和频率-尺度匹配的地震沉积学解释方法,解决了窄薄砂体沉积微相地震刻画难题,将河道和扇体沉积相地震刻画精度由多期次复合体提高到单期次;研发了储层构型知识库软件系统和多尺度储层构型地震解剖技术,率先实现了开发尺度储层构型的地震沉积学解剖,与国外同类技术相比,井间构型表征尺度由五级构型提高到三级(侧积体/前积体)。解决了河流、三角洲储层研究中的等时沉积界面识别与解释以及等时地层单元的沉积微相展布等问题。本成果对于促进油气勘探和开发的基础理论创新和技术进步意义重大。 二、技术特点及技术指标: 少井区中深层砂体识别精度 3-5m复杂断块区小断层识别精度断距 5m少井区储层构型地震刻画达到三级构型。 三、应用领域: 油田企业的油气藏勘探开发 |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

| 陆相湖盆深层典型低渗砂砾岩油气储集层识别及预测关键技术 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 深层是我国油气勘探开发领域的研究热点和难点,湖盆砂砾岩体、薄互层等低渗复杂砂砾岩储层油藏的勘探潜力巨大。但存在扇体复杂、深层资料品质差,储层的识别难度大、传统的地震预测技术适应性差等困难,探井失利比例大。本项目为破解陆相湖盆深层低渗砂砾岩储层的识别及预测关键技术这一难题,自 2005 年以来,先后在胜利油田东营凹陷、沾化凹陷、中原油田白音查干凹陷、东濮凹陷、华北油田饶阳凹陷、塔里木油田轮南地区等企业基地,基于“复杂砂砾岩储层地质模型构建-基于地质模型的地质地球物理储层综合预测-指导勘探-集成与示范“的技术研发思路,历经 15 年的攻关,产学研融合,形成了深层基于成因机制的湖盆沉积充填、成岩演化结构非均质性模型等理论创新,发明了深层基于多组分的砂砾岩体速度重构等创新方法,集成了深层砂砾岩储层的地震地质综合预测技术,提供了深层精细油气勘探的新思路。在胜利、中原、塔里木油田等得到了全面的推广和应用,取得了勘探进展,显著提升了湖相盆地深层油气勘探成功率和经济效益,具有良好的示范意义和应用前景。 二、技术特点及技术指标: 1、发明了基于数据挖掘的岩相识别、DDW 高精度井震匹配及误差校正、砂砾岩体及薄互储层的多级次旋回划分对比方法,创建了多源多扇体叠加控砂的湖盆砂砾岩储层沉积充填模型。打破了 传统“找高点”的勘探方法,提出了结构非均质性控储的新思路。砂砾岩体储层对比精度由 100m提高到 20m。 2、发明了基于多组分的砂砾岩体速度重构、叠前叠后联动解释等方法,形成了深层基于地质模型约束的地震地质综合砂砾岩体储层预测技术。 |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

| 多类型、多学科、多尺度油气藏描述新方法及关键技术 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 本成果以高-特高含水、低渗-致密油气藏为重点研究对象,创新发展了复杂油气藏描述方法与关键技术,在多类型、多尺度、多学科油气藏表征方法及剩余油分布预测关键技术上取得重要突破。 形成了多学科交叉的地震沉积学理论、方法和技术,将其应用到油气藏开发地质领域,解决了陆相强非均质储层的等时沉积界面识别以及等时地层单元的沉积微相展布与演化等问题。建立了沉积模式约束下岩性穿时体和多尺度等时体的地震响应模式,并研发低序级断层地震解释和多子波地震解释软件系列,将等时地层解释由三级提高到五级层序级别,解决了薄层等时界面地震识别易“穿时”的难题。发明了地震特征参数模式识别等薄砂体识别方法和频率-尺度匹配的地震沉积学解释方法,解决了窄薄砂体沉积微相地震刻画难题,将河道及扇体沉积相地震刻画精度由多期次复合体提高到单期次;研发了储层构型知识库软件系统和多尺度储层构型地震解剖技术,实现了开发尺度储层构型的地震沉积学解剖,井间构型表征尺度由五级构型提高到三级(侧积体/前积体)。 建立了油气藏-数字岩心多尺度储层表征方法。针对低渗-致密储层的复杂特性(岩性复杂、物性差、非均质性强、裂缝发育等)以及传统储层描述方法和技术难以满足当前开发需求的问题,建立了多尺度、多相、多场的低渗-致密储层体系表征新方法。从储层成因出发,沉积相、成岩相、构造相综合定量表征低渗-致密储层非均质性,提出了基于地质过程的低渗-致密储层沉积成岩非均质数值模拟技术和基于沉积-成岩相的低渗-致密储层质量差异性描述方法,提出了考虑孔隙形状的孔隙半径计算新方法、拓扑学特征综合表征参数和分形维数计算公式,开发了四参数结构生成法和形态学算法混合的多组分数字岩心建模新方法和基于成岩过程模拟的数字岩心建模新方法,实现了沉积相、成岩相、构造相的“多相”,油藏-沉积相-孔隙结构的“多尺度”综合定量表征;针对影响 我国东部断陷湖盆低渗-致密储层非均质的另一因素——低序级断层及伴生诱导裂缝,形成了地质模式约束下的低序级断层裂缝尺度的地球物理综合预测方法,实现了地质-地球物理-油藏多学科、基质-天然裂缝-人工裂缝多尺度地质建模,经生产动态资料验证,建立的低渗-致密储层地质模型误差小,为解决连续型低渗-致密油藏储层质量差异性表征及甜点分布预测奠定了基础。围绕剩余油预测这一提高采收率的关键问题,形成了因油藏而异的剩余油分布与预测的研究思路和方法。针对高(特高)含水期油藏,从储层构型角度揭示储层非均质性,通过储层构型建模方法和技术创新,建立储层构型精细地质模型,物模与数模结合,形成基于剩余油形成机理、复杂储层构型精细建模及模型动态跟踪与油藏数值模拟一体化表征技术。针对低(特低)渗透油藏,主要从储层构型(扇体内部层次结构、单期扇体定量表征等)角度出发,采用储层构型表征技术、地震 沉积学方法、沉积数值模拟技术等在井网不完善区域寻找新发现的单期扇体,在开发密井网区域寻找受河道控制的扇体作为剩余油分布潜力区;滩坝砂油藏重点开展储层差异性分布及有效性评价,在高渗层、高水淹层区域外的有利储层发育区作为剩余油分布潜力区。 二、技术特点及技术指标: 本成果是针对高(特高)含水、低渗-致密等多类型复杂油气藏的复杂特性及开发需求,从成因描述角度,在沉积相、成岩相、构造相等“多相”控制下进行储层表征,通过应力场、渗流场等“多场”联合,开展宏观油气藏到微观孔隙结构以及不同级次裂缝的“多尺度”研究,通过油藏地质、岩石物理、地球物理、油藏工程“多学科”交叉融合实现地质工程一体化,并在在地震沉积学方法、多尺度复杂储层体系表征、剩余油分布预测理论方法上进行了创新。 三、应用领域: 研究成果已在国内胜利油田、长庆油田、大庆油田、冀东油田以及委内瑞拉油田等国内外多个高(特高)含水、低渗-致密油气藏勘探开发中进行了推广应用,效果显著。 |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

| 渤海湾盆地深部层系油气成藏机理与成藏模式 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 对渤海湾盆地深层中、古生界油气藏的静态特征、油气成因与来源、油气输导体系、油气成藏过程与成藏模式等开展了系统研究,解决了油气的充注成藏及调整改造等关键问题,明确了渤海湾盆地中、古生界油气藏的油气成藏过程,建立了油气成藏模式。 二、技术特点及技术指标: 成果中的渤海湾盆地中、古生界油气成藏过程及成藏模式,丰富了中、古生界油气形成与成藏理论,便于形成油气增储方向优选分析技术、提出有利勘探增储方向。 三、应用领域: 研究成果有效指导了黄骅坳陷乌马营、岐北等潜山的油气勘探,其中 2018-2019 年营古 1 井、营古 2 井和歧古 8 井均在古生界获重大突破,拓宽了古生界油气勘探领域,取得了明显的社会经济 效益。 |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

| 基于生烃模拟与动力学分析的资源评价方法及应用 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 在油气有机成因理论的指导下,利用含油气盆地主要烃源岩样品,通过开展不同升温速率下有机质生烃模拟和产物测试,获取有机质生烃产率和产物特征;同时开展生烃动力学分析,结合盆地实际受热史研究,恢复盆地烃源岩演化历史和生烃过程,为盆地资源量计算提供参数。团队拥有自主研发的生烃模拟实验装置 2 台套,产物分析装置 3 台套,动力学分析软件 1 套。该研究技术和方法已在胜利油田、渤海油田、华北油田、辽河油田等进行应用,基于研究成果申请发明专利 4 项,获省部级科技进步奖 5 项。 二、技术特点及技术指标: 1、能够实现含油气盆地主力烃源岩生、排烃过程的动态定量研究 2、相关配套方法能够实现油气资源量的准确计算 三、应用领域: 技术成果主要应用于石油与天然气勘探领域,包括烃源岩评价、油气资源量估算、深部储层成储机制研究等。目前正在有机-无机碳的地质行为方面进行探索,希望为碳封存提供技术支撑。 四、投入需求: 已有技术设备升级改造,预算经费 300 万元;实验室场地>100m2. |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

| 高精度地层压力预测技术 |  |

|

技术简介: 一、成果概述: 本成果提出岩芯(点)-测井(线)-地震(面)跨频段多尺度岩石物理建模方法,建立深层碳酸盐岩深度学习地层压力非线性反演技术。 二、技术特点及技术指标: 碳酸盐岩地层压力预测方法目前仍是国内外的研究难点,基于碎屑岩的压力预测方法难以直接用于碳酸盐岩地层压力预测。本技术的压力预测精度高于常规压力预测技术,预测误差小于 20%。 三、应用领域: 开展高精度地层压力预测技术研究,准确的预测出地层压力。支撑地球物理勘探技术寻找油气“甜点”有利靶区,同时保证钻井的顺利实施和钻井安全。目前该技术已经应用到上海西湖凹陷、 重庆焦石靶、新疆顺北等靶区。 四、投入需求:需要完备的原始地震数据、测井数据、岩石样品。 |

||

| 中国资源与环境技术成果一起共享 |

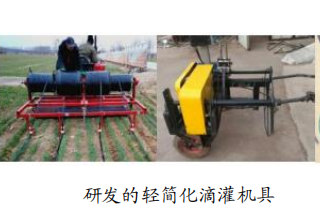

| 冬小麦滴灌水肥一体化技术与应用 |  |

|

技术简介: 粮食安全是社会稳定的基石,冬小麦是“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端 在自己手上”的主要粮食作物之一,在青岛市以及山东麦区,种植中存在灌溉水短缺、水肥利用效率低、大规模种植灌溉施肥用工量大等瓶颈问题,严重制约着 小麦产量提升和可持续生产。本项目针对以上问题进行了十余年研究,集成了冬 小麦水肥高效轻简技术体系,为促进青岛市以及山东省小麦生态可持续生产,保 障粮食安全做出了重要贡献 |

||

| 中国现代农业技术成果一起共享 |

| “寒梅”茶树新品种 |  |

|

技术简介: 青岛农业大学茶树育种团队现有人员 9 人。学科带头人丁兆堂,二级教授, 博士生导师,泰山学者特聘专家,享受国务院特殊津贴专家,山东省现代农业产 业技术体系茶叶创新团队首席专家、山东省有突出贡献的中青年专家、山东省农 业专家顾问团林果分团成员。先后承担国家、省重大农业技术创新项目、农业良 种工程项目 30 余项,到位经费 1000 万元、获省科技进步二等奖 2 项,获得授权 国家发明专利、实用新型专利 12 项,育成优质抗寒茶树新品种 5 个,在国内外 期刊发表论文 100 余篇。 |

||

| 中国现代农业技术成果,技术开发,技术转让一起共享 |

中文

/ENG

/PYC

商务合作

商务合作